SAGGI

|

|

SAGGI |

Gli studi del generale Enrico Rocchi e il suo modello costruttivo.

Il generale del genio Enrico Rocchi[1], negli anni che andavano da fine 800’ allo scoppio della guerra, scrisse molti saggi riguardanti la fortificazione permanente e campale italiana.

Anch’egli, era un seguace della scuola architettonica dei Forti corazzati propugnata da Brialmont[2].

Fig. 1 . Modello Brialmont.

Nel 1898, Rocchi, pubblicò un’interessante saggio che analizzava la fortificazione permanente in montagna, nel quale parlava del suo progetto di forte, che poi venne utilizzato per la costruzione della maggior parte delle opere fortificate edificate a partire dai primi anni del 1900.

Nell’ordinamento a difesa di una frontiera costituita da una catena si potevano seguire due metodi: presentare una resistenza ad oltranza nella zona montana, ovvero ritardare la marcia dell’invasore per il tempo necessario per compiere la radunata delle truppe destinate a manovrare offensivamente contro le masse nemiche, le quali sboccavano dai monti.

A quest’ultimo principio veniva uniformata la difesa delle Alpi, le quali erano considerate soltanto come un ostacolo per obbligare l’invasore ad avanzare in più colonne separate.

Lo stesso provvedimento, era stato propugnato dal generale Brialmont, nell’applicazione della teoria delle Regioni fortificate ad una ipotetica difesa delle frontiere dei principali stati europei[3].

Effettivamente le condizioni delle regioni montuose erano talmente varie da non potersi stabilire norme invariabili per la loro difesa.

Mentre per la difesa diretta di una catena di natura aspra ed impervia poteva venir intrapreso con larga probabilità di successo, lo stesso non avvenne nel caso delle zone montane che consentivano libertà di movimenti in tutti i sensi e permettevano di far cadere, per mezzo di aggiramenti, le posizioni che sarebbe stato difficile forzare con attacchi frontali.

Tali, erano ad esempio, i monti della Boemia, attraversati nel 1866 dai Prussiani su 6 colonne; i Vosgi, attraversati nel 1870 dai Tedeschi su 7 colonne con fronti di operazione estese da 12 a 20 chilometri; i Carpazi, superati nel 1849 senza difficoltà da un grosso esercito russo.

Anche l’esito sfortunato della difesa dei Balcani nel 1877-78, citato dal generale Brialmont a sostegno della sua tesi, veniva confermata dalle precedenti considerazioni[4].

In ogni caso era assai probabile che l’invasore tentasse, fin dall’inizio delle ostilità, d’impadronirsi dei passi più importanti della barriera montuosa con un colpo di mano eseguito da truppe non ancora mobilitate, massime se in prossimità del confine poteva disporre di un certo numero di battaglioni di forza notevolmente superiore a quella del piede di pace.

S’imponeva perciò sempre, per la difesa, la necessità di mantenere saldamente il possesso delle posizioni che costituivano i capisaldi di una barriera montuosa.

Si doveva conseguire l’intento con l’impiego delle truppe mobili, oppure ricorrendo ad opere di rafforzamento.

Nel primo caso, occorreva fare una radunata avanzata, raccogliendo le truppe nella zona montana, poiché, iniziata l’invasione, non si avrebbe avuto tempo di far azionare le truppe che fossero scaglionate nelle posizioni retrostanti e presso gli sbocchi nella pianura.

Quando, però si trattasse della difesa a fondo di una barriera montuosa, le forze da spingersi immediatamente attraverso i monti dovevano essere considerate pari a quelle disposte in posizioni retrostanti o in riserva, le quali, ove il nemico riuscisse a superare la resistenza su talune linee d’invasione, non era comprometteva la difesa dell’intero fronte.

La dislocazione sui monti di un parte considerevole delle forze disponibili, non poteva non esercitare influenza sfavorevole sull’andamento generale delle operazioni, mentre per le condizioni difficili di clima, di comunicazioni, di vettovagliamento e di soggiorno rendevano laborioso l’ammassamento di truppe ed ancora più malagevoli la loro permanenza in regioni di alta montagna.

Si ricordava che i pochi battaglioni piemontesi che combatterono all’Assietta il 19 luglio 1747 vi erano saliti solamente il giorno prima[5].

Rafforzando invece le posizioni che costituivano i capisaldi dei singoli scacchieri montani, si evitavano gli inconvenienti insuperabili dall’impiego di numerose truppe in zone alpestri, e si lasciava inoltre al Comando supremo completa libertà d’azione.

L’esistenza di opere fortificate bastava, infatti, sia ad assicurare il possesso delle anzidette posizioni quanto occorreva per il concentramento delle truppe presso gli sbocchi nella pianura, quando si volesse effettuare la cosiddetta manovra per linee interne, sia a presentare nelle posizioni stesse una resistenza prolungata nel caso più probabile che si voleva difendere a fondo la zona montana, sia infine a preparare ed appoggiare un movimento controffensivo.

L’esagerazione del principio d’afforzamento condusse, come sottolinea Rocchi,

“nato nei secoli XVII e XVIII, al sistema della difesa a cordone, ossia al disseminamento di opere e di trinceramenti in tutti i valichi alpini, e talvolta fino anche sulle più elevate vette della barriera alpina interposta tra il Piemonte e la Francia”[6].

Dietro un primo cordone di posti fortificati, si stendeva una robusta linea di posizioni difensive, quali erano i trinceramenti del principe Tommaso di qua del piccolo San Bernardo, le barricate di Susa, le Milleforche, il campo di Formagine, il campo del Balcon di Marta, celebri nelle guerre di quel periodo.

Seguiva una terza, talvolta, una quarta linea di resistenza, costituita da forti di sbarramento, o da piccole piazze di montagna, come il forte di Monte Jovet, al quale si sostituì più tardi quello di Bard e la città murata di Ivrea nella val d’Aosta, la Brunetta ed il castello d’Avigliana nella valle di Susa; Fenestrelle, Perosa e la cittadella di Pinerolo nella valle del Chisone; il forte di Demonte e la piazza di Cuneo in quella di Stura

La difesa a cordone, ideata per sopperire, col sussidio della fortificazione, alla deficienza delle forze mobili, non poteva sempre raggiungere l’intento che si proponeva.

Come sottolinea Rocchi,

venendo le poche truppe al punto da non lasciare disponibili una grossa riserva, si rese più volte possibile all’aggressore di sfondare, o di aggirare, la troppo estesa linea di resistenza.

Ciò porterebbe a concludere, come ebbesì già ad accennare, che intorno alle questioni relative all’assetto difensivo di una barriera montuosa non si possono formulare giudizi troppo assoluti, mentre la buona riuscita di un determinato sistema di difesa dipende da condizioni d’ordine svariatissimo[7].

Per stabilire i criteri direttivi dell’impiego della fortificazione in montagna, imponeva determinate i caratteri strategici e tattici delle relative opere di rafforzamento.

L’impiego caratteristico della fortificazione in montagna era lo sbarramento delle rotabili che percorrevano il fondo delle valli. L’economia di fare che risultava dall’esistenza di uno sbarramento era manifesta.

La gittata delle artiglierie allora utilizzate, poteva estendersi fino a 15 km circa, consentiva sovente all’aggressore, di iniziare e di sviluppare vigorosamente l’azione degli sbarramenti avanzati da posizioni avvolgenti, ed anche dominanti, d’oltre confine, mentre ciò era, quasi generalmente impossibile ad attenuarsi quando la gittata delle più pesanti bocche da fuoco non andava oltre 6 o 7 km, e meno ancora all’epoca delle artiglierie lisce.

Conseguiva da ciò che taluni sbarramenti avanzati, ritenuti atti, per l’addietro, a presentare validissima resistenza, venivano ora a trovarsi in condizioni d’inquietante inferiorità rispetto all’attacco, salvo a neutralizzare come si disse, la preponderanza di questo con l’impiego, su larga scala, dei nuovi mezzi tecnici di protezione (calcestruzzo e ferro).

A seguito delle innovazioni che l’artiglieria aveva compiuto negli anni 1850-1890, ci furono delle innovazioni anche nella fortificazione.

Peraltro, di fronte agli inconvenienti inseparabili all’applicazione su larga scala di nuovi mezzi tecnici d’afforzamento, massimi nei primordi del loro impiego, prese sviluppo l’idea organica di restituire agli sbarramenti la perduta efficacia di resistenza, allargando invece il raggio della loro occupazione, aggiungendo, cioè, al forte di chiusa, o di interdizione, dal quale erano esclusivamente costituiti per l’addietro, altre opere aventi per scopo d’impedire, almeno di ritardare, il collocamento delle artiglierie dell’attacco su quelle posizioni, da cui avrebbero potuto compiere non difficilmente la distruzione del forte predetto[8].

In tal modo la necessità di aumentare la resistenza tecnica degli sbarramenti aveva dato origine a sostanziali innovazioni organiche. Riconosciuta, infatti, la convenienza di occupare le alture laterali a protezione del forte di chiusa, si era affermato, indipendentemente dai nuovi mezzi tecnici, il concetto dello sbarramento costituito, non più da un’opera isolata a cavallo della comunicazione da intercettare, ma da un gruppo di opere, disposte in modo da sostenersi e completarsi a vicenda.

Secondo l’organizzazione allora in suo, uno sbarramento comprendeva, come era noto, l’opera di interdizione o di chiusa collocata verso il fondo della vallata con azione diretta e tiro radente sulla comunicazione principale e le opere di protezione sorgenti sulle alture laterali, dominanti, o, almeno, non soverchiamente dominante dalle posizioni dalle quali l’aggressore potrebbe coprire ai fianchi l’opera bassa.

A completare tale ordinamento occorreva generalmente l’impianto di posti di sorveglianza destinati a garantire, con l’occupazione stabile di posizioni tatticamente importanti, le opere principali dalle sorprese, sempre possibile in regioni frequentemente avvolte nella nebbia e talvolta anche ad impedire che drappelli di tiratori avversari riuscissero a disturbare ai serventi delle batterie scoperte[9].

Per garantire l’armamento del forte d’interdizione contro l’azione delle artiglierie odierne s’imponeva l’impiego delle costruzioni corazzate, potendo generalmente l’aggressore fare avanzare il pesante materiale d’assedio per le stesse che il forte era destinato a proteggere.

L’armamento doveva poi essere a tiro radente e diretto, non manifestandosi opportuno il tiro indiretto per le bocche da fuoco destinate ad agire con la massima rapidità possibile e senza contare sull’ausilio di osservatori di non sempre facile installazioni in regioni montuose.

Ragioni di ordine economico ed altresì d’ordine tecnico, dipendenti dalla difficoltà per il trasporto delle parti di corazzature in posizioni elevate, consigliavano di rinunciare alle costruzioni corazzate nelle opere di protezione, nelle quali tali mezzi tecnici non erano in genere, assolutamente indispensabili.

Per l’armamento delle opere in montagna, si riteneva in massima preferibili le artiglierie più potenti e di più grande gittata. Si ammetteva perciò come principio la necessità per la difesa di avere, in ogni caso, assicurata l’azione di qualche bocca da fuoco di calibro abbastanza grosso, perché in questo modo si poteva battere vantaggiosamente, anche con pochi pezzi, contro le artiglierie dell’avversarie.

Riconosciuta superflua l’azione delle opere di montagna, dovrebbe, in base alle precedenti considerazioni, venire essenzialmente costituito con cannoni da 150 mm ritenuti di potenza e gittata sufficienti.

L’impiego su larga scala delle costruzioni corazzate nelle posizioni avanzate di frontiera corrispondeva al concetto di agire sulle fortificazioni nemiche e di espugnarle rapidamente con l’azione dei potenti masse d’artiglieria validamente protette.

Quando invece gli sbarramenti non venivano informati al concetto strategico dell’offensiva a fondo, l’impiego della corazzatura a protezione dell’armamento poteva venire limitato (come ebbe già ad accennarsi) a qualche nucleo o caposaldo della difesa, sorgente di speciale importanza ed alle opere d’interdizione.

Nel primo caso, richiedendosi generalmente un ampio campo di tiro, era indispensabile ricorrere alle torri girevoli, mentre, avuto riguardo al limitato settore orizzontale di tiro dei fuochi d’interdizione, potevano come, si disse, venire impiegate dalle rispettive artiglierie le casamatte corazzate[10].

I tipi più convenienti di ghisa di tali installazioni erano: le casamatte metalliche (sistema Gruson) e le casamatte di ghisa indurita (sistema Rosset)[11].

Nelle batterie Gruson, il settore verticale di tiro era compreso tra i – 10º e + 25º; quello orizzontale era di poco inferiore a 60º.

Il costo medio di una delle predette casamatte per cannoni da 150 mm era di £ 90000 e, per cannoni da 120 mm, di £ 250000 per bocca da fuoco[12].

Delle casamatte di muratura, con la corazzature limitate alla sola parte frontale, voleva dire allo scudo metallico per cannoni a sfera, erano pregi riconosciuti, oltre le favorevoli condizioni di resistenza, dovute soprattutto all’impiego delle bocche da fuoco imprigionate, la grandissima esattezza e la relativa celerità di tiro, di grande importanza per artiglieria d’interdizione.

Il settore verticale ed il tiro era compreso tra – 6º e + 15º e quello orizzontale era di 30º.

Il costo della parete metallica dell’installazione, compresa la bocca da fuoco e l’affusto, era inferiore (ne caso del cannone da 150 mm) a £ 50.000., ed era così ripartito:

Scudo metallico, compresi gli speroni ed il frontone £ 18,000

Affusto £ 9,600

Cannone con chiusura a cuneo Krupp £ 21,000

Totale £ 48,600[13].

Poteva considerarsi come una varietà del tipo d’installazione a scudo l’affusto da cannoniera blindata con blinda sferica, ideato da Gruson per i cannoncini da 53 a 57 mm a tiro rapido, che peraltro, aumentando convenientemente e dimensioni delle diverse parti, poteva essere adottato anche per cannoni di maggiori calibri.

Per assicurare l’azione e la protezione delle artiglierie che costituivano l’armamento delle opere in montagna, occorreva una buona disposizione di taluni particolari di ordinamento, sui quali importava fosse rivolta l’attenzione nello studio di un afforzamento di carattere permanente. Gli osservatori per dirigere e regolare il tiro costituivano un complemento quasi indispensabile di qualsiasi opera armata con torri corazzate.

Effettivamente, quando si trattava di bocche da fuoco a tiro con puntamento diretto, poteva ciascuna torre funzionare altresì come osservatorio per determinare i dati di tiro dei rispettivi pezzi. Bastava perciò che dal suo interno si potesse scoprire nettamente il terreno circostante e gli obbiettivi da battere.

A tali organi completivi di un’opera corazzata poteva perciò darsi la denominazione più comprensiva di torrette di comando, in quanto ivi, durante l’azione, risiedeva il comandante dell’opera, o del gruppo per la direzione del fuoco[14].

Secondo Rocchi,

l’erezione di un’opera, o di un gruppo di opere corazzate e casamattate, che importi la spesa di parecchi milioni, non essendo peraltro sempre consentita dalle esigenze finanziarie, sorgerà non infrequentemente la necessità di ricorrere a qualche espediente, conformato ai principi generali dell’arte difensiva, che consenta di premunire contro possibili tentativi d’invasione un importante valico indifeso, o insufficientemente protetto da vecchie opere, e di conservare il possesso di una posizione d’indiscussa importanza strategica, contro probabili attacchi eseguiti con gli odierni mezzi d’offesa.

Quindi l’opportunità di dispositivi semplici ed economici, aventi principalmente per scopo di porre le bocche da fuoco necessarie per la difesa, nelle più favorevoli condizioni riguardo all’azione che devono esercitare, di assicurare l’azione stessa e di proteggere il personale di servizio[15].

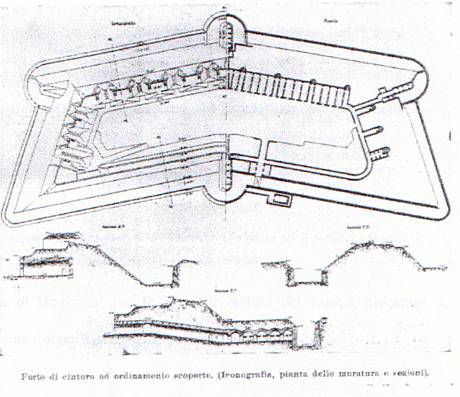

Il generale Rocchi definiva 3 tipi di fortificazioni di montagna:

- Fortino con torri corazzate girevoli;

- Batteria di casamatte corazzate;

- Batteria scoperta semipermanente a tiro indiretto[16].

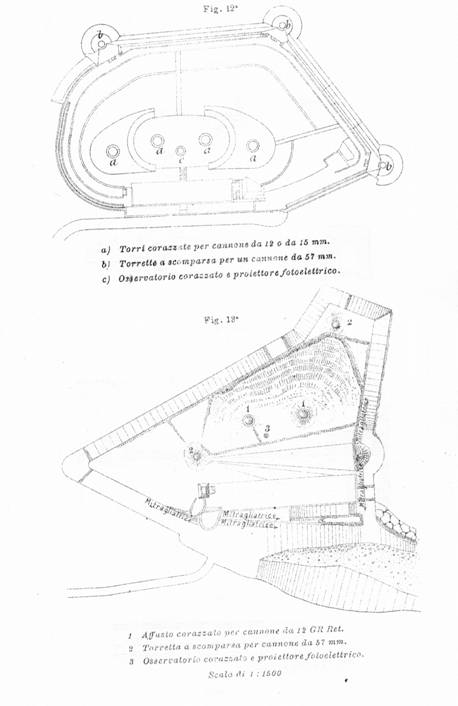

Il fortino con torri girevoli corazzate (fig. 3), destinate a costruire il nucleo dell’armamento di protezione di uno sbarramento, ovvero un centro di resistenza, in appoggio a batterie scoperte, occasionali od improvvisate.

L’ordinamento in linea retta, normale nelle batterie scoperte, si presentava evidenziando opportunismo quando l’armamento era installato in torri girevoli, o in affusti corazzati, essendo anche in questo caso il più conveniente, sia per l’azione del fuoco, sia per attenuare gli effetti del tiro nemico.

Dovendo l’accennato nucleo difensivo comportarsi come opera autonoma, occorreva l’organizzazione di un recinto di sicurezza, ai cui saglienti trovavano impiego talune torrette corazzate a scomparsa per cannoni a tiro rapido di piccolo calibro, i quali oltreché alla difesa vicina, potevano per la loro gittata (superiore ai 4000 m) concorrere all’azione lontana, tanto più che il loro settore verticale di tiro, abbastanza ampio in depressione, consentiva di battere, anche con tiri diretti, punti giacenti in angolo morto delle bocche da fuoco corazzate di medio calibro.

Inoltre l’opera doveva essere dotata di osservatorio in cupola e di proiettori in cupola per l’osservazione del terreno circostante il fortino.

Rocchi, calcolava approssimativamente il costo dell’opera in un milione di lire, di cui lire 500000 circa per le installazioni corazzate (nel caso dei cannoni da 12) ed altrettanto per i lavori di calcestruzzo cementizio, di muratura ordinaria, di terra ed accessori.

Fig. 2, forte modello Rocchi, con torri corazzate girevoli.

La batteria di casamatte corazzate risultante dalla trasformazione di un batteria in barbetta a tracciato rettilineo, con azione diretta sulla comunicazione principale di una vallata (opera d’interdizione).

I lavori di trasformazione e di adattamento comprendevano:

- L’installazione in casamatte corazzate di ghisa indurita (tipo Gruson), ovvero in casamatta di muratura con scudo metallico, di quattro dei cannoni da 15, che si suppone costituissero l’armamento in barbetta della batteria preesistente;

- L’aggiunta di due torrette a scomparsa per un cannone di piccolo calibro a tiro rapido, per la difesa approssimata;

- Le opere in muratura cementizia conseguenti dalla cambiata installazione dell’armamento, dal rafforzamento di taluni dei locali preesistenti ad uso di ricoveri e magazzini; dalla trasformazione degli organi di fiancheggiamento[17].

Nel caso di impiego delle casamatte metalliche, tipo Gruson, l’ammontare, largamente approssimato, dei lavori risultava in cifra rotonda di lire 1,200,000 così ripartita:

per la corazzatura delle quattro casamatte

per la corazzatura delle quattro casamatte £ 360,000

per le parti murali id. id. £ 400,000

per lavori di demolizione, di spianamento, di riduzione, ecc. £ 50,000

per le opere di calcestruzzo cementizio e di muratura ordinaria £ 300,000

Totale £1.170,00[18].

Adottando invece le casamatte di muratura con scudo metallico per cannoni a sfera, l’ammontare dei lavori risultava in cifra rotonda di lire 950,000, ripartite nel seguente

per le parti metalliche delle 4 casamatte £ 200,000

per le parti murali id. id. 320,000

per tutti gli altri lavori, come nel caso precedente 410,000

Totale £ . 930,000[19].

La batteria scoperta semipermanente a tiro indiretto (fig. 3), era destinata ad entrare in azione al primo apparire dell’aggressore, per ritardare l’occupazione delle posizioni di attacco.

Occorreva permettere che, malgrado gli inconvenienti insuperabili della disposizione di tale batteria, non sembrava dover rinunciare al suo impiego, tenuto conto, soprattutto, delle condizioni nelle quali verrebbe occupata; quando cioè, l’aggressore non aveva ancora dato pieno sviluppo all’azione delle proprie artiglierie.

Le parti murarie erano di calcestruzzo cementizio, dove si trovavano esposte all’azione dei proiettili, e raggiungevano la grossezza di un metro nel rivestimento della scarpa interna del parapetto e nelle piattaforme che ricoprivano le nicchie: di 1.50 m nelle volte cilindriche delle riservette, aventi la corda di 2.30 m.

Seguivano alcuni particolari prezzi elementari:

ammontare di una nicchia-ricovero £ 500

idem di una riservetta £ 300

idem di un elevatore per munizioni £ 1000

Il costo di una batteria per sei pezzi poteva ritenersi in via approssimativa di £ 50,000, somma che poteva ridursi notevolmente, sopprimendo gli elevatori, sostituendo il calcestruzzo con pozzolana a quelle cementizio anche nelle parti esposte al tiro, e riducendo la sottofondazione in corrispondenza alle piazzuole ad un semplice agguagliamento del suolo roccioso: cose tutte che potevano senza inconveniente effettuarsi, avuto riguardo al carattere temporaneo dell’opera[20].

Fig. 3, batteria semipermanente a tiro indiretto.

Quando Rocchi era capitano, ideò un progetto di un forte (fig. 3), che in gran parte verrà utilizzato nella costruzione dei forti italiani dal 1900 in poi. Questo disegno costruttivo seguiva come concetto direttivo i due principi seguenti:

1° agli effetti aumentati ed alla mobilità delle artiglierie dell’assalitore potrà la difesa ostare soltanto coll’impiego del calcestruzzo e delle corazze ed aumentarlo a sua volta la mobilità delle artiglierie della piazza;

2° per altro, per non oltrepassare i limiti generalmente ristretti delle somme assegnate nei bilanci per le costituzioni fortificatorie, non è possibile fare troppa larga applicazione dei mezzi di protezione sopra indicati (corazze a calcestruzzo) e converrà affidarsi essenzialmente alla difesa mobile[21].

Fig. 4, forte modello Rocchi.

Questi forti Rocchi erano disposti ad intervalli di 4 km uno dall’altro. Le opere erano armate con 4 o 6 cannoni da 12 cm su cupole corazzate. Oltre a ciò all’esterno della fortezza, se il terreno lo permetteva potevano essere disposte delle batterie costituite da obici da 15 cm.

Negli intervalli sorgevano le batterie intermedie, da armarsi con pezzi a tiro radente, ovvero a tiro curvo. Dovevano essere disposte, su due linee a scacchiera, cercando di nasconderle alla vista del terreno esterno. La parte principale dell’opera era di calcestruzzo, conteneva i magazzini per le munizioni, gli alloggi del piccolo presidio e le cupole corazzate da 12 cm.

Il rilievo del banco di calcestruzzo sul terreno d’impianto era ridotto a 2 m. Tutt’intorno, sia sui fianchi che sulla fronte, c’era un parapetto di terra, il cui ciglio aveva un rilievo di 1.50 m. Esso serviva per la posizione di combattimento per la fanteria e per l’artiglieria leggera.

Agli angoli di spalla e di gola erano disposti affusti corazzati a scomparsa per cannoni a tiro rapido, destinati alla difesa ravvicinata, assieme a circa 20 mitragliere su affusti a ruote ed alla fucileria. Contro gli assalti diretti esisteva un fossato di gola largo 20 m., con la scarpa rivestita di cemento mentre la controscarpa di terra. Il fiancheggiamento era affidato a delle caponiere metalliche alle quali si accedeva tramite collegamento sotterraneo.

I vantaggi che questo progetto presentava riguardavano in primo luogo le dimensioni molto ridotte dell’opera che ne faceva un bersaglio poco visibile, quindi molto difficile da colpire.

Leithner, tenente colonnello dello Stato Maggiore del Genio Austro-Ungarico, autore di un libro di fortificazione permanente, tradotto in italiano dall’allora maggiore del Genio Rocchi, sosteneva come opportuna la disposizione semplice e chiara delle singole parti e specialmente il collocamento degli affusti corazzati in linea retta, uguale alla posizione normale di fuoco di una batteria ordinaria[22].

Questa osservazione dell’autore, ora, con l’esperienza della guerra, era errata perché uno dei limiti dei forti italiani e se vogliamo dire uno dei punti vulnerabili, fu proprio la disposizione rettilinea delle cupole corazzate; un’esempio si ebbe nel disastro del forte Verena nel giugno del 1915, dove a causa dello scoppio di una granata da 305, l’ intera batteria venne messa fuori combattimento. Ora passiamo ad analizzare i difetti di questo progetto costruttivo; innanzitutto, il profilo del fossato di gola, che con un rivestimento di scarpa insufficientemente protetto e con la controscarpa non protetto, era singolare perché il sistema allora utilizzato negli altri paesi europei era il contrario. La chiusura della gola per mezzo di una lamiera di ferro, non poteva resistere all’effetto delle granate perché troppo sensibile. Per la difesa ravvicinata non veniva più utilizzato l’armamento su affusto corazzato perché non era sicuro. Si calcolava il costo approssimativo dell’opera in esame. L’ammontare delle opere di terra, di muratura e di metallo risultava di poco inferiore a l. 4000000, alla quale somma bisogna aggiungere l’importo dell’armamento mobile e le spese di espropriazione (un milione di lire, all’incirca, in totale)[23].

Bibliografia:

AA.VV., Enciclopedia militare, vol. 6, Roma, 1933.

Brialmont Henri, Influence du tir poligonal et des obus – torpilles sur la fortification, Bruxelles, 1888.

Brialmont Henri, La defens des Etats et la fortification à al du XIX siècle, Bruxelles, 1895.

Brialmont Henri, La fortification du temps prèsent, Bruxelles, 1885.

Brialmont Henri, Le regions fortifies, Bruxelles, 1890.

Guidetti Angelo, Fortificazione permanente, Bertinatti, Torino, 1913.

Leithner von Ernest, La fortificazione permanente e la guerra di fortezza, a cura di Rocchi Enrico, Edizioni Voghera, Roma, 1897.

Rocchi Enrico, A proposito dell’installazione delle artiglierie nella difesa in montagna, in Rivista di Artiglieria e Genio, vol. 2, Edizioni Voghera, Roma, 1898.

Rocchi Enrico, A proposito dello studio dei progetti di fortificazione. Le batterie di medio calibro nella difesa montana in Rivista di Artiglieria e Genio, vol. 4, Edizioni Voghera, Roma, 1900.

Rocchi Enrico, La fortificazione attuale, considerazioni generali, elementi principali da un ordinamento difensivo, in Rivista di Artiglieria e Genio, vol. 1, Edizioni Voghera, Roma, 1891.

Rocchi Enrico, La fortificazione attuale. Esame di alcuni particolari di un ordinamento difensivo, in Rivista di Artiglieria e Genio, vol. 2, Edizioni Voghera, Roma, 1982.

Rocchi Enrico, La fortificazione attuale. Trasformazione delle opere esistenti, in Rivista di Artiglieria e Genio, vol. 1, Edizioni Voghera, 1893.

Rocchi Enrico, La fortificazione in Montagna, Edizioni Voghera, Roma, 1898.

Rocchi Enrico, La fortificazione permanente contemporanea, in Rivista di Artiglieria e Genio, vol. 3, Edizioni Voghera, Roma, 1908.

Rocchi Enrico, La fortificazione permanente e la guerra di fortezza, Edizioni Voghera, Torino, 1899.

Rocchi Enrico, Le costruzioni corazzate ed i particolari di un ordinamento difensivo, in Rivista Militare Italiana, serie 2ª, Edizioni Voghera, Roma, 1896.

Rocchi Enrico, Le fonti storiche dell’architettura militare, Officina Poligrafica Editrice, Roma, 1908.

Rocchi Enrico, Le origini della fortificazione moderna, Roma, 1894.

Rocchi Enrico, Nota sui principi dell’arte difensiva in Rivista di Artiglieria e Genio, vol. 1, Edizioni Voghera, Roma, 1897.

Rocchi Enrico, I principi immanenti della fortificazione, in Rivista di Artiglieria e Genio, vol. 1, vol. 2, Edizioni Voghera, Roma, 1889.

Rocchi Enrico, Questioni di fortificazione permanente, in Rivista Militare Italiana, n. 2, Roma, 1896.

Rocchi Enrico, Sull’applicazione dei principi dell’arte difensiva, in Rivista di Artiglieria e Genio, vol. 1, Edizioni Voghera, Roma, 1898.

Rocchi Enrico, Traccia per lo studio della fortificazione campale, Tipografia Roux e Viarengo, Torino, 1905.

Rocchi Enrico, Traccia per lo studio della fortificazione permanente, Edizioni Voghera, Roma, 1912.

[1] Enrico Rocchi (Roma 1850 – 1933), sottotenente del genio nel 1874, frequentò poi la scuola di guerra, divenne tenente colonnello per meriti eccezionali, fu promosso colonnello nel 1902. Capo ufficio all’Ispettorato generale del genio , fu nel 1906 direttore del genio a Roma. Promosso maggior generale nel 1908, fu comandante territoriale del genio a Bologna e poi a Roma e nel 1910 passo all’Ispettorato generale del genio. In Libia nel 1912, andò in posizione ausiliaria nel 1912. Nel 1923 venne promosso generale di divisione nella riserva. Fu autore di molti saggi ed articoli di carattere militare.

[2] H. Brialmont, Influence du tir poligonal et des obus – torpilles sur la fortification, Bruxelles, 1888; H. Brialmont, La defens des Etats et la fortification à al du XIX siècle, Bruxelles, 1895; H. Brialmont, La fortification du temps prèsent, Bruxelles, 1885; H. Brialmont, Le regions fortifities, Bruxelles, 1890 ; A. Guidetti, Fortificazione permanente, Bertinatti, Torino, 1913.

[3] E. Rocchi, La fortificazione in montagna, Edizioni Voghera, Roma, 1898, p. 20.

[4] Ivi, p. 21.

[5] Ivi, p. 22.

[6] Ibidem.

[7] Ivi, p. 23.

[8] Ivi, p. 34.

[9] Ibidem.

[10] Ivi, p. 52.

[11] Ibidem.

[12] Ivi, pp. 52-53.

[13] Ivi, p. 53.

[14] Ivi, p. 55.

[15] Ivi, p. 59.

[16] Ivi, p. 60.

[17] Ibidem.

[18] Ivi, p. 62.

[19] Ibidem.

[20] Ivi, p. 63.

[21] E. Leithner, La fortificazione, cit., pp. 106-107.

[22] Ivi, p. 109.

[23] Ivi, pp. 111-112.