Di

Giovanni Rimondini

Di

Giovanni Rimondini

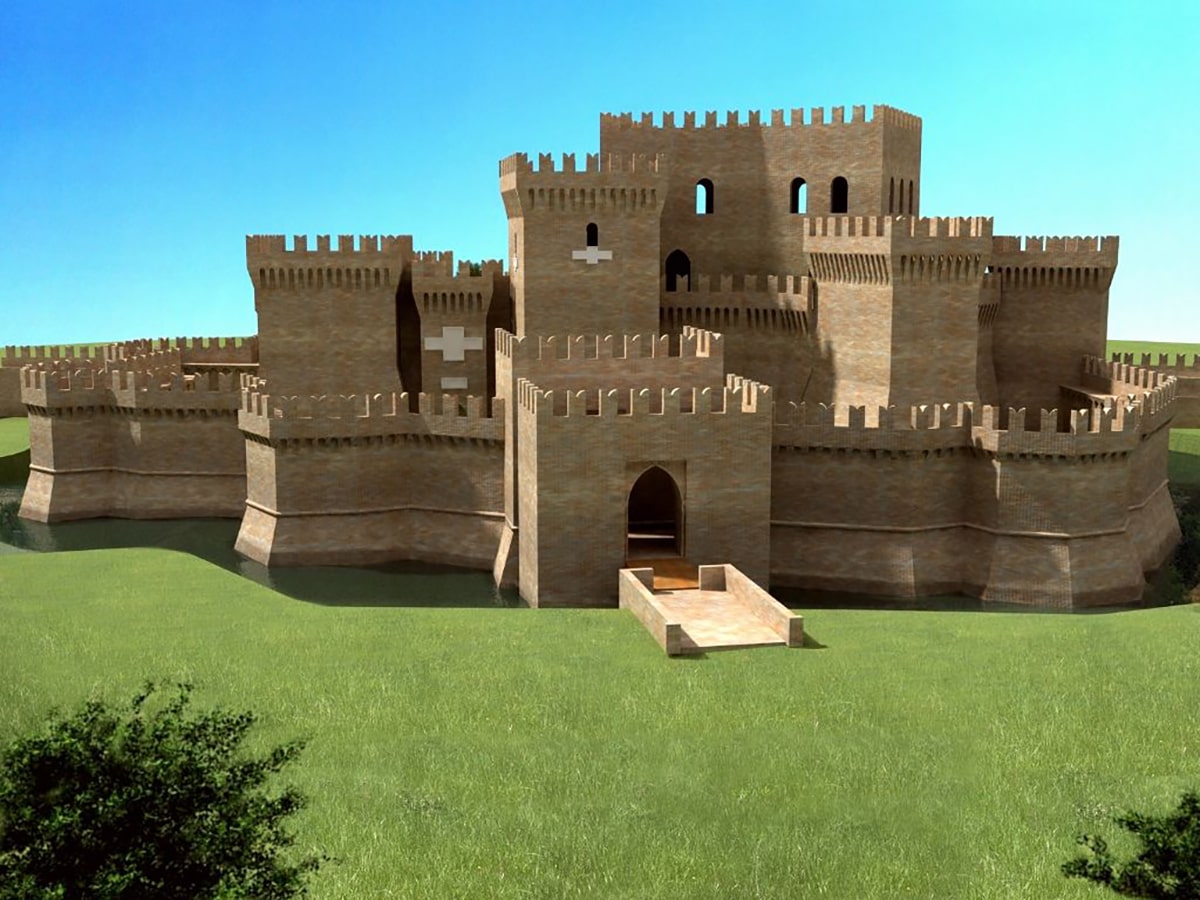

Dino Palloni e Giovanni Maccioni, veduta

virtuale di Castel Sismondo con il recupero

della “Corte a mare” e del fossato

“Una riapertura del fossato consentirà di

riqualificare in maniera forte tutto un

quartiere di Rimini e ridisegnare la mappa

cittadina. Le principali opportunità saranno

costituite dalla riapertura di un terzo del

castello ora scomparso e di una cinta

certamente edificata 'in toto' da Sigismondo

Pandolfo Malatesta e mai vista da alcun

riminese vivente. Sarà certamente da

sottoporre ad un ampio dibattito civico

anche la possibilità di indicare in qualche

modo i distrutti valori fuori terra.” Gli

studi del castellologo Dino Palloni ripresi

e commentati dal prof. Rimondini.

Veduta

dall’alto del castello con le tende del

soppresso mercato bisettimanale. Questa foto

serve per l’elaborazione delle vedute

virtuali da parte di Dino Palloni e di

Giovanni Maccioni. Tutte le immagini di

ricostruzione virtuale provengono

dall’archivio elettronico di Dino Palloni,

per gentile concessione di Mariarita

Golfieri Palloni.

STUDI E RICERCHE RECENTI SUL FOSSATO DI

CASTEL SISMONDO

L’eccellenza del fossato di Castel Sismondo

è già stata notata dai castellologi più

attenti, in particolare da Dino Palloni, che

ha dedicato numerose ricerche al corpo del

castello. In collaborazione con Giovanni

Maccioni dell’Istituto Italiano dei

Castelli, uno dei suoi “giovani”, Dino aveva

impiantato un laboratorio virtuale per la

ricostruzione scientifica delle parti di

Castel Sismondo scomparse o nascoste sotto

terra.

Veduta dall’alto di Castel Sismondo in corso

di elaborazione virtuale ad opera di Dino

Palloni e Giovanni Maccioni.

Nel corso di queste indagini, purtroppo

interrotte dalla scomparsa dell’illustre

castellologo, era stato preso in

considerazione il problema di come poteva

essere raggiunto e utilizzato un fossato

asciutto. Analizzando il mare di immagini

che aveva accumulato nel tempo visitando i

castelli italiani ed europei, Dino Palloni

aveva trovato, in parecchi fossati di

castelli di epoche diverse arrivati sino a

noi, la porta che permetteva alle truppe

assediate di calarsi ed entrare nel fossato

per affrontare gli assalitori.

Questa porta Dino l’ha chiamata “pusterla”

[o posterla o postierla dal latino tardo

“postierula” che significa la porta di

dietro], che è il nome dato alla porta

secondaria di un castello, e quindi sarebbe

“la pusterla del fossato”. Quando il nostro

fossato verrà riaperto è quasi certo che la

troveremo, o forse ne troveremo due, una nel

fossato interno e una nel fossato esterno,

le due parti del fossato separate da due

tratti delle mura urbane, entrambe sotto i

ponti levatoi. Con il gentile permesso di

Mariarita Golfieri Palloni pubblichiamo un

inedito di Dino sulle pusterle in diversi

castelli italiani ed europei. Sicuramente fa

parte degli ultimi lavori sul fossato di

Castel Sismondo, come premessa per sapere

cosa ci si deve aspettare di trovare.

Dino Palloni

e Giovanni Maccioni, ricostruzione a colori

di Castel Sismondo – i colori araldici dei

Malatesta erano il bianco [simboleggiante la

Fede] il rosso [simboleggiante la Carità] e

il verde [simboleggiante la Speranza]. Le

scarpe del fossato per l’altezza sono quasi

accettabili, mancano però le controscarpe

del circuito esterno del fossato che sono

apparse e misurate nel disegno di Pacifico

Barilari del 1839. Dino però aveva

un’immagine del disegno del Barilari e

certamente non ha fatto in tempo a

correggere questa parte della veduta

virtuale. Giovanni Maccioni ha espresso il

desiderio di aggiornare questa immagine.

DINO PALLONI: ABSTRACT RIAPERTURA FOSSATO

“Una riapertura del fossato consentirà di

riqualificare in maniera forte tutto un

quartiere di Rimini e ridisegnare la mappa

cittadina, anche se porrà imponenti problemi

soprattutto in materia di viabilità e

parcheggi. Le principali opportunità saranno

costituite dalla riapertura di un terzo del

castello ora scomparso e di una cinta

certamente edificata ‘in toto’ da Sigismondo

Pandolfo Malatesta e mai vista da alcun

riminese vivente. Sarà certamente da

sottoporre ad un ampio dibattito civico

anche la possibilità di indicare in qualche

modo i distrutti valori fuori terra.”

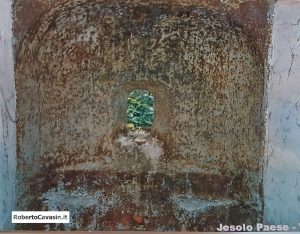

Lucera,

cinta della città fortezza, opera

dell’imperatore Federico II di Svevia,

secolo XIII. La pusterla si vede chiarissima

sotto l’area di un ponte levatoio. Foto di

Dino Palloni.

Lucera,

cinta della città fortezza, opera

dell’imperatore Federico II di Svevia,

secolo XIII. La pusterla si vede chiarissima

sotto l’area di un ponte levatoio. Foto di

Dino Palloni.

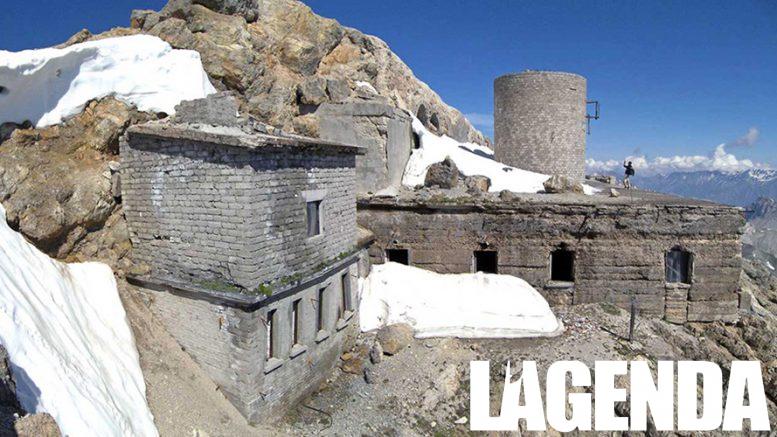

Helmsley, Inghilterra, pusterla sotto il

ponte levatoio. Foto di Dino Palloni.

di Dino Palloni

PUSTERLE SOTTO IL PONTE LEVATOIO

PARTICOLARI DELL’ARCHITETTURA CASTELLANA

“Si incontra talvolta, nei castelli, una

pusterla di accesso al fossato posta

immediatamente sotto il ponte levatoio

dell’ingresso principale. Gli esempi che

siamo in grado di menzionare non sono

moltissimi, ma l’ovvia limitatezza dei

castelli presi in esame e la scomparsa o la

manomissione di un’elevate percentuale di

fossati consente di supporre che ve ne

fossero in maggior numero.

Helmsley,

Inghilterra, probabilmente del XIV secolo, a

giudicare dal paramento murario disordinato.

Corridoio di discesa nel fossato. Foto di

Dino Palloni.

Helmsley,

Inghilterra, probabilmente del XIV secolo, a

giudicare dal paramento murario disordinato.

Corridoio di discesa nel fossato. Foto di

Dino Palloni.

Le pusterle in generale sono comunissime nei

castelli, nelle rocche e nelle cinte urbane.

Da esse passavano messaggeri per comunicare

con l’esterno in vista di spedizioni di

soccorso o di istruzioni, talvolta portatori

carichi di provviste per la ricostituzione

delle scorte e, soprattutto, uscivano

squadre di armati per effettuare sortite

improvvise nel campo degli assedianti.

Le pusterle si aprono quasi sempre a raso

sul fondo del fossato per varie ragioni: le

loro ridotte dimensioni e il disagevole

corridoio di accesso non consentono

l’irruzione in massa ad eventuali

assalitori, cosicché l’accesso ‘de plain

pied’ costituisce un rischio accettabile

rispetto alla loro utilità ed alla poca

appariscenza; la pusterla trova uso anche

nel caso di fossati acquei, come nella rocca

di Ravaldino di Forlì. Possiamo supporre che

il loro controllo fosse svolto dai

responsabili delle porte più prossime, a

meno che non vi fossero dei preposti

specifici; anche in questa occasione ci

troviamo a lamentare la mancanza di un

sufficiente approfondimento storico, che

dalle fonti documentali possa trarre

maggiori informazioni sulle consuetudini

dell’organizzazione difensiva.

Infatti solo dal confronto fra i documenti e

le evidenze architettoniche può nascere una

sempre più completa comprensione

dell’architettura fortificata medievale.

Milano, Castello Sforzesco. Assai complessa

è la descrizione della struttura del

castello milanese, qui vediamo due livelli

di ponte levatoio, quello inferiore era per

un ponte levatoio riservato ai pedoni, sotto

il quale si intravvede la pusterla. Foto di

Dino Palloni.

Supponiamo che le pusterle qui prese in

esame svolgessero le medesime funzioni e si

distinguano quindi solo per la posizione,

direttamente sotto il pontile dell’ingresso

principale o, come a Milano, appena

disassate. A prima vista sembra che

l’ubicazione non sia molto felice, perché di

fronte all’ingresso l’assediante pone

certamente maggior cura di rinforzo e

sorveglianza, per la possibilità di sortite

fuoriuscenti dal ponte levatoio

improvvisamente abbassato. Pensiamo quindi

che il principale vantaggio di tale

ubicazione fosse costituito dall’effetto

coprente del battiponte, sia in termini di

protezione dai proiettili dell’assediante

sia di occultamento alla vista. E’ inoltre

possibile che si ricercasse l’economia

gestionale consentita dall’affidamento della

pusterla e della sovrastante porta

principale al controllo di un unico corpo di

guardia.

Casale

Monferrato ponte levatoio e pusterla, secolo

XV. Dino Palloni aveva compiuto ricerche a

Casale Monferrato chiamato per chiara fama

dalle autorità comunali. La pusterla di

Casale appare utilizzata e forse stravolta.

Foto di Dino Palloni.

FORME E PERIODO NELLA FALSA BRAGA DELLA

CINTA DI LUCERA

Montaiguillon (c. di

Louan-sous-Montaiguillon, Seine et marne)

“dall’androne una scala dedicata [disposta]

in spessore di muro porta al fossato. E’ una

posizione abbastanza caratteristica del

secondo quarto del Duecento, che si trova,

ad esempio, a Cracy” Mesqui, Chateaux forts

et fortifications en France p.243.

Ponte levatoio dedicato [disposto, preparato

per coprire una pusterla]

Due tipi: 1) accesso al fossato:

Helmsley UK

Rhuddlan UK

Lucera I

Coucy F

Villandraut F

Montaiguillon F

Bonnevillle-sur-Touques F

Casale Monferrato I

Coca E

Lonato I

2) accesso alla camera bassa del rivellino:

Beynes (Mesqui, I, p.360) F

Milano Castello Sforzesco I

Porte de Laon, Coucy (Dictionnaire, VII, p.

133).”

Gaetano Urbani, piramide sulla sorgente

della fontana della Pigna, già via dei

Condotti, oggi Dario Campana.

di Giovanni Rimondini

PRECISAZIONI SULLE PUSTERLE E SUL FOSSATO DI

CASTEL SISMONDO: IL FONDO DEL FOSSATO

FUNZIONANTE COME UNA BATTAGLIERA

Il lavoro di Dino Palloni, che avete appena

letto, è rimasto incompleto nell’analisi ma

preciso nella sintesi del significato

complessivo di “pusterla”, un elemento

tipico e ancora ignoto del ‘corpo’ dei

castelli, lo status materiale dei castelli

del quale Dino era un superbo indagatore e

scopritore di strutture importanti mai

notate prima. Mi sono ricordato da poco che

mi aveva parlato delle pusterle di fossato e

quindi, quando Maita mi ha mostrato l’ultimo

suo file inedito, ho capito da dove l’idea

mi veniva, come nell’emergere di un fiume

carsico, la traduzione di una parte della

descrizione del fossato di Castel Sismondo

fatta da Roberto Valturio, pubblicata in

questo sito Rimini 2.0, che rendeva

possibile considerare il fondo del fossato

un luogo di combattimento, una

“battagliera”. Come il fossato della Rocca

di Ravaldino di Forlì, ben più tardo, il

nostro fossato poteva anche essere allagato.

Due possibili usi del fossato, asciutto e

riempito d’acqua, dei quali era forse

prevista un’attivazione nei due tempi di un

assedio affrontato a pieno regime difensivo;

cessati tentativi di forzare il castello nel

fossato, il fossato era riempito d’acqua.

Oppure era riempito d’acqua dall’inizio

dell’assedio, se c’era un numero ridotto di

difensori. Non credo poi che queste posterle

fossero un segreto assoluto, perché gli

“homines docti ad bellum”, gli esperti dei

consigli di guerra dei principi grandi e

piccoli, erano di sicuro a conoscenza della

struttura del fossato di Castel Sismondo. La

vera ragione è probabilmente nella linea

complessiva di difesa e offesa di Castel

Sismondo che risultava quadruplicata per una

plurima e possibile difesa / offesa. Gli

assedianti potevano essere colpiti anche

all’interno del fossato se sulla scarpa vi

fossero state le bombardiere, come aveva

ipotizzato Dino Palloni. Le battagliere o

linee di combattimento o di fuoco di Castel

Sismondo potevano essere quattro: le più

alte erano i posti di tiro dentro e sulle

mura e le torri interne; le battagliere

medie correvano sulla cima delle mura basse

della falsa braga – sul “promuralis”-; le

terze difese/offese erano collocate ai

margini o, come ipotizzato, dentro il

fossato, con numerose bombardiere al livello

del terreno del promurale o sulla parte alta

della scarpa; e infine la quarta linea di

fuoco era nel fondo del fossato dove gli

assalitori faticosamente calatesi si

trovavano nella mischia con uomini armati a

piedi e forse anche a cavallo.

Severino Bonora, disegno di due dei tre

sfiatatoi del condotto della fontana della

Pigna, in via dei Condotti, oggi Dario

Campana.

Era questa assai probabilmente la conosciuta

e celebrata pericolosità di Castel Sismondo,

certamente destinata a diventare ben presto

obsoleta a causa della progressiva forza

d’urto delle artiglierie, ma era stata tale

da risparmiare al castello qualsiasi

tentativo di assedio in tutto il

Quattrocento. Solo nei primi anni del ‘500,

Cesare Borgia e i suoi ingegneri, tra i

quali Leonardo da Vinci, toglievano al

castello quelle caratteristiche ‘antiche’

alle quali Sigismondo non aveva rinunciato.

Tutto l’apparato a sporgere o i fragilissimi

beccatelli per la difesa piombante, e una

parte dell’altezza delle torri. Sulla

battagliera più alta, come possiamo vedere,

muri e torri, il castellano del Borgia

costruì dei merloni, meno fragili dei merli

tradizionali e degli archetti dell’apparato

a sporgere; nel corpo dei muri furono aperte

cannoniere alla francese – aperture

rettangolari strette con una pianta a

clessidra per permettere ai pezzi di

bandeggiare -.Le altre tre battagliere

potevano ancora andare. Poiché un assedio e

una difesa erano preparati dapprima dai

contabili o tesorieri, o “depositari” che

calcolavano il costo dei milites e dei

pedites in attività durante un numero

preciso di giorni, i Signori dovevano sapere

che per l’assedio della rocca di Rimini, in

previsione delle quadruplicate perdite,

erano necessari guerrieri più numerosi che

per assediare un castello meno attrezzato,

dato che gli assedianti dovevano esporsi ai

colpi di quattro linee di fuoco, e quindi

ognuno di loro aveva quattro probabilità di

essere colpito invece di una o due.

Certamente anche la difesa di Castel

Sismondo doveva risultare costosissima per

il numero di guerrieri necessari per farla

funzionare al suo meglio, ma non sempre era

necessario che funzionasse a pieno regime.

Forse l’acqua nel fossato serviva solo

quando la guarnigione era ridotta o al suo

minimo, e c’erano improvvise possibilità

d’assedio, oppure quando si sospettava

imminente una rivolta popolare; e allora

venivano chiuse le paratie all’uscita della

piccola fossa perennemente piena d’acqua, la

cui sorgente era interna al fossato sotto la

“controscarpa” orientale. Solitamente questa

piccola fossa scorreva al centro del fossato

castellano e si scaricava a ponente nel

fossato comunale. Lo Stegani rappresenta

anche dei muri radiali nel fossato, supposti

contenitori d’acqua e se riempiti o svuotati

singolarmente, capaci di manovre per effetti

di rovesciamenti di gran quantità d’acqua

nei luoghi asciutti. Non ne sappiamo niente

della loro costruzione e funzione; siccome

interrompono il piccolo fossato sembrano

essere di epoca postmalatestiana: gli scavi

ci daranno informazioni precise.

La fontana

detta della Pigna, di impianto duecentesco.

Forse spostata da Sigismondo Pandolfo dal

centro al lato della piazza, senza i gradini

che la circondavano: Come si può vedere

dalla posizione delle cannelle, il parapetto

esterno è stato rialzato. Venne notata e

‘ascoltata’ da Leonardo da Vinci nel 1502;

al tempo di papa Paolo III Farnese fu

aggiunto il tamburo superiore e sopra messa

la statua di San Paolo, sostituita nell’800

dalla Pigna.

DIGRESSIONE SULL’ANTICO ACQUEDOTTO DELLA

FONTANA DI PIAZZA DI RIMINI

Il primo acquedotto di Rimini collegato alla

fontana della piazza del Comune o della

Fontana, che dal 1860 si chiama piazza

Cavour, attraversava le fosse comunali e

castellane. Poiché questo acquedotto

interferiva col fossato del castello, si

rende necessario spiegare sinteticamente la

sua situazione, prima che all’inizio del

Novecento venisse abbandonato e messo in

funzione un acquedotto generale per tutta la

città.

Nel corso degli ultimi secoli sono stati

trovati i resti degli acquedotti romani di

Ariminum: tubi di piombo con in rilievo il

nome del curatore dell’acquedotto dentro la

città, ed elementi di pietra, come quelli

scoperti dal mio studente Manuel Maioli, nei

primi rilievi del Covignano dove c’erano le

sorgenti. Un acquedotto in terracotta fu

intercettato quando si fecero gli scavi del

deviatore del fiume Marecchia, che forse in

antico portava acqua a un “castrum” o

accampamento romano. La presenza di questo

probabile “castrum” forse aveva spaventato

nel 218 a.C. Annibale che pur scendendo

lungo la via pedemontana, che pochi anni

dopo sarebbe diventata la via Emilia – 189

a.C -, non s’era spinto ad assediare

Ariminum e scendere a Roma per la via

Flaminia appena inaugurata. Se c’era, la

fortificazione era situata nella stretta

lingua di terra emersa tra l’Ariminus, non

ancora Marecchia, e il mare, che andava dal

Borgo di San Giuliano alle Celle,

attraversata dalla via che sarebbe diventata

l’ Emilia. Nel Medio Evo, prima che il mare

si allontanasse, in quella striscia sorse il

Borgo Nuovo di San Giuliano, lungo e stretto

e difeso da fossi, terrapieni e palizzate,

che sparì dalla metà del ‘300.

Pacifico Barilari, disegno dell’acquedotto

praticabile appoggiato alla “controscarpa”

del fossato, 1839

E’ considerata ‘romana’ dagli storici di

Rimini la fontana di piazza Cavour, detta

popolarmente “della Pigna” per la cimasa in

pietra d’Istria che sostituì nell’800 la

cinquecentesca statua di San Paolo, oggi

conservata nel museo. L’edificio trascurato,

oggi spesso senza acqua, risulta un

palinsesto di diverse epoche dal XIII al XIX

secolo. Com’è noto, ha la sua sorgente in

via Dario Campana, dove la strada si apre

davanti ad un piccolo edificio a base

ottagonale coperto da una piramide, opera

dell’ingegnere comunale Gaetano Urbani,

autore del Kursaal, distrutto nel

dopoguerra, e delle ville Baldini-Lega e

Solinas, ancora esistenti, a Marina. Sotto

la piramide circa 8 metri c’è la sorgente,

un tempo situata sulle rive dell’“Ariminus”

poi chiamato Marecchia, prima che si

spostasse, la cui acqua sgorgava e si

portava in alto fino alle tubazioni.

Per un chilometro la tubazione lungo via

Dario Campana, non interrata, scendeva fino

al fossato del castello, interrotta da tre

“bottini” o piccole conserve d’acqua con

sopra tre specie di pagode in sasso di San

Marino che avevano delle aperture per dare

aria all’acqua. Il tubo passava sotto il

fossato e versava l’acqua dentro una vasca

grande – detta “Casamatta piscina” – , poi

risaliva dietro la controscarpa e portava

l’acqua alla fontana “della Pigna” di piazza

del Comune o della Fontana, oggi Cavour, al

fontanone per abbeverare i cavalli, e alle

quattro fontanelle della Pescheria. Dalle

fontane, l’acqua di risulta scendeva lungo

via Gambalunga, chiamata via del rivolo

della fontana, in un fosso al centro della

strada a cielo aperto, fino ad arrivare

nell’area di San Cataldo dove serviva un

lavatoio e poi usciva dalle mura nel fossato

del comune da dove finiva nel Marecchia nei

pressi della soppressa porta Galliana. Il

“rivolo della fontana” nei primi anni ’60

dell’800 all’inizio dell’epoca unitaria fu

la prima fogna ad essere coperta.

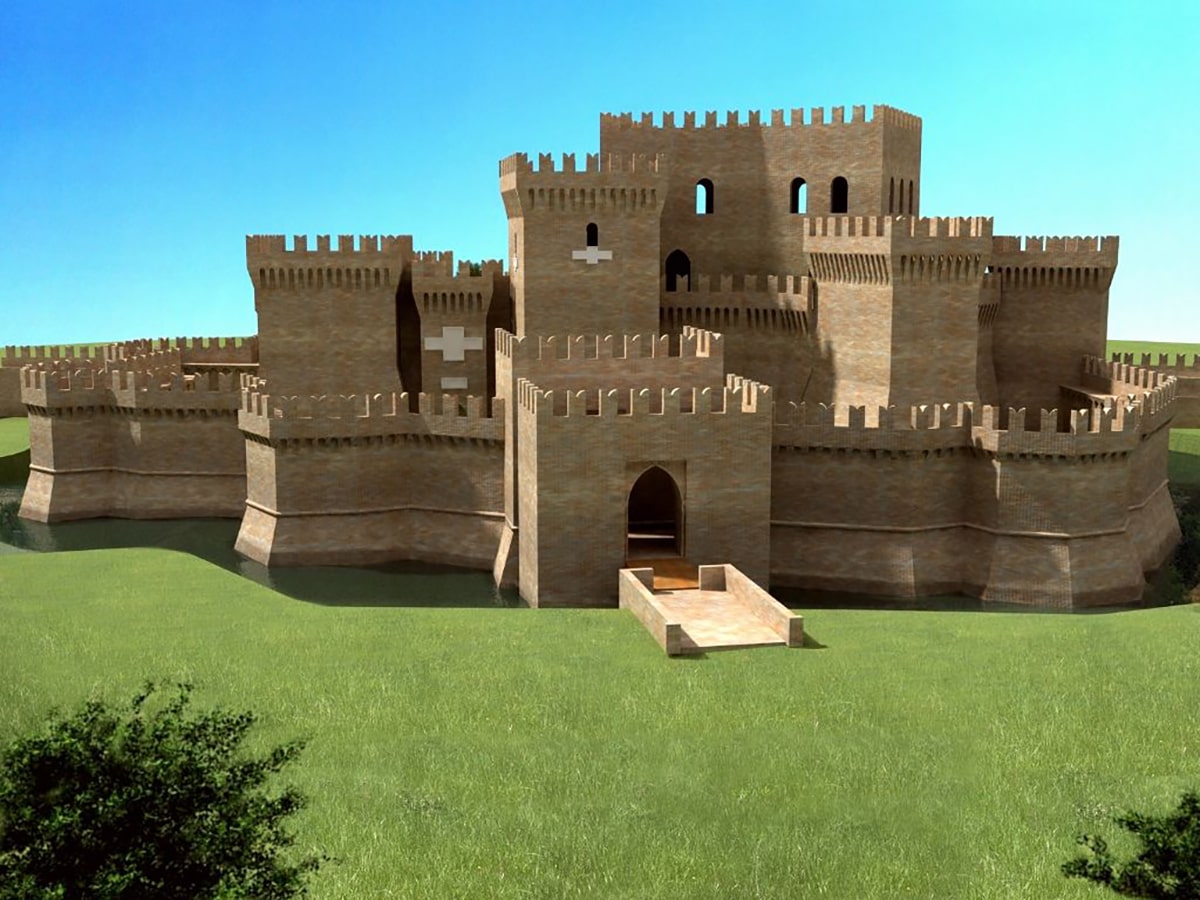

Dino Palloni e Giovanni Maccioni, immagine

virtuale di Castel Sismondo senza la

superficie cromatica araldica e con il

fossato pieno d’acqua

Nel 1832 l’ingegnere comunale Matteo

Crudomiglia, un formidabile disegnatore,

presenta un “Piano di esecuzione dei lavori

atti a migliorare ed a rinnovare

l’antichissimo acquedotto della pubblica

fonte ormai resosi inservibile”. Per la

verità spesso l’acquedotto si rendeva

inservibile e veniva riparato, tanto che le

tubature a fior di terra erano un misto di

tubi di legno, di latta, di terracotta

incastrate una dentro l’altra, solo il

piombo era usato con parsimonia e nei luoghi

dove non poteva essere rubato. L’ingegnere

proponeva tubature di cotto perfettamente

cilindriche del diametro del doppio di

quelle precedenti saldate tra loro con un

mastice speciale.

Nel 1839, l’ingegnere pesarese Pacifico

Barilari, esperto matematico, disegnava e

calcolava , dentro il fossato nella sua

parte orientale – sotto il palazzone del

notaio Pelliccioni – “la costruzione di un

praticabile da cominciarsi alla piscina

nuova, e proseguirsi lungo la controscarpa

della Rocca Malatestiana fino al principio

di quello già costruito nel 1837.”

E’ dai disegni di questo acquedotto

praticabile, pubblicati in Acqua da bere

acqua da vedere di P.G. Pasini e A. Bernucci

che troviamo la “controscarpa” anche nella

parete esterna del fossato di Castel

Sismondo, definita nella sezione di un

triangolo retto di m.10 di altezza e di m.4

di base.

Come già sappiamo, per Roberto Valturio la

profondità del fossato, di larghezze varie

era di 50 piedi romani, cioè di circa 14

metri. E’ probabile che l’altezza effettiva

delle scarpe del fossato sia variabile, lo

si vedrà quando verrà aperto.